気になる日本株銘柄を分析し、その銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

本日は、協和キリン(4151)について分析していきます。

以下の順番で分析していきたいと思います。

是非最後までご覧下さい。

1.会社の説明

2.時価総額

3.株価、PER、配当利回り

4.チャート

-長期チャート

-短期チャート

5.売上高

6.一株配当

7.EPS(1株あたりの利益)→とくに大事

8.BPS(1株あたりの純資産)→とくに大事

9.ROE(自己資本利益率)→とくに大事

10.まとめ

1. 協和キリン(4151)とは?

協和キリン株式会社は、医療用医薬品事業等を行う、製薬企業です。

かつては、日本酒・焼酎・ワインの製造を手掛ける酒造メーカーでもあったようです。

キリンホールディングスの子会社で、キリングループに属しています。

元々、1937年に寳酒造・合同酒精・大日本酒類醸造の共同出資によって「協和化学研究所」が設立されたのが始まりです。

当時は軍事用としてアセトン・ブタノールやイソオクタンの必要性が高まり、アルコール発酵の応用でアセトン・ブタノールやイソオクタンの微生物発酵による合成を研究することが主目的でした。

その後、発酵技術を基盤としてペニシリンやストレプトマイシンなどの医薬品製造や焼酎をはじめとした醸造業を基盤とし、1955年に合成清酒「利久」醸造元の利久発酵工業、1960年に「ダイヤ焼酎」など醸造元の日本酒類をそれぞれを吸収合併して酒類事業を拡大しました。

2002年9月に酒類部門をアサヒビールと合弁・分社化した「アサヒ協和酒類製造」へ移行し、山梨の酒類製造子会社サントネージュワインほか2社の所有株式全てをアサヒビールへ譲渡します。

食品・調味料事業は、2005年4月1日に「協和発酵フーズ」として分社し、キリンビールグループと経営統合に伴い、2009年4月1日にキリンフードテックと統合してキリン協和フーズが発足。

化学品部門は、2004年に1966年設立の化学品製造子会社の協和油化と統合して協和発酵ケミカルとなりました。

2007年10月に、キリングループと戦略的提携して実質キリン傘下となることを発表。

協和発酵キリン株式会社となりました。

その後、創立70周年を迎えた2019年7月1日に協和キリン株式会社に商号変更しています。

売上高のうち約75%が医療用医薬品で実質は医薬品メーカーであり、約23%はバイオケミカル事業で各種アミノ酸の発酵生産は味の素と双璧です。

日経平均株価の構成銘柄の一つ。

そんな協和キリン(4151)の現在の社員数は5,752人です。

2. 協和キリン(4151)の時価総額は?

協和キリン(4151)の時価総額は 1.09兆円です。(2025年時点)

時価総額ランクで言うと、AAランクです。

3. 協和キリン(4151)の株価とPERと配当利回りは?

次に協和キリン(4151)の株価とPER、配当利回りを見てみましょう。

株価:2,085円(2025年4月時点)

協和キリン(4151)の株価は、2,085円です。

100株単位で売買できるので、約21万円から投資をすることができます。

少し高いですね。

ただ、日本株の中では普通の価格です。

PER:19.1倍(2025年4月時点)

次にPERです。

PERは、株価収益率ですね。

一般的に10倍以下であれば割安であると言われています。

協和キリン(4151)の場合、PERは19.1倍です。

20倍以下なので、適正水準と言えます。

配当利回り:2.88%(2025年4月時点)

続いて、配当利回りです。

協和キリン(4151)の場合、100株投資をしてもらえる配当は毎年6,000円です。

配当利回りを計算すると、2.88%。

高配当とまではいきませんが、少しは配当があるといった印象です。

配当金の権利確定日は、毎年6月末日と12月末日です。

なお、協和キリン(4151)の場合、株主優待はありません。

4. 協和キリン(4151)の株価チャート

次に株価チャートを分析していきましょう。

まずは長期チャートです。

こちらには、長期の月足チャートを示しました。

2002年から右肩上がりです。

比較的長期投資が報われているチャートですね。

ただ、2021年9月につけた高値4,240円をピークに、その後は下がってきてしまっています。

次に短期のチャートです。

こちらには、直近1年の日足チャートを示しました。

短期で見ると、2024年9月以降完全に右肩下がりですね。

あまり良くないです。

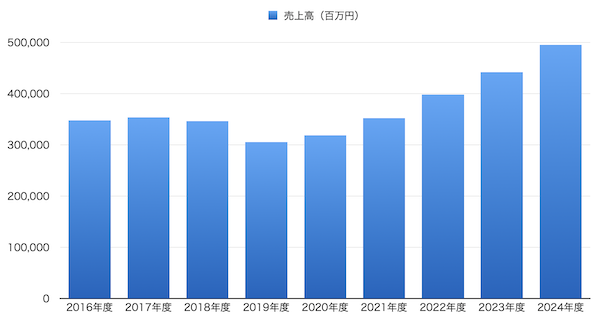

5. 協和キリン(4151)の売上高

では、売上高を見ていきましょう。

こちらには、直近の売上高を棒グラフで示しました。

コロナの影響で2019年度には下げていますが、その後は右肩上がりとなっています。

直近の売上高は、あと一歩で5,000億円という感じです。

良いですね。

ちなみに、協和キリン(4151)の決算月は12月です。

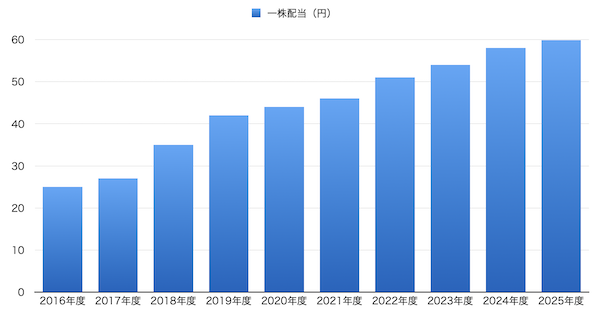

6. 協和キリン(4151)の一株配当

続いて、配当の推移について見てみましょう。

こちらには、直近の配当金の推移を棒グラフで示しました。

配当はキレイな右肩上がりで増えています。

良いですね。

今後も増配が期待できそうです。

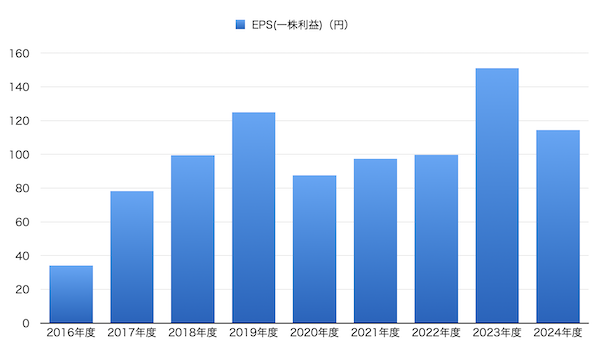

7. 協和キリン(4151)のEPS(1株あたりの利益)

次に、EPSを見ていきましょう。

EPSとは1株あたりの利益のことです。

単年度でみるというより、過去数年にわたってチェックします。

過去数年でしっかり右肩上がりでEPSが上昇していれば、利益を伸ばしているということです。

そういった企業は、優秀な企業と評価できます。

一方、EPSが右肩下がりとなったり、デコボコしていたら要注意です。

長期投資としてそういった会社を検討するべきではありません。

では、見ていきましょう。

2019年度まではしっかりと伸ばせていたのですが、その後は大きく下げ、昨年度まで2019年度の水準まで戻せていませんでした。

2023年度は大きく増えたのですが、2024年度は再び下げてしまっています。

長期投資の理想とする形は、毎年しっかりとEPSを伸ばせていることなので、この形はあまり良くないですね。

ただ、2024年度は、臨床試験が最終段階にあるアトピー性皮膚炎の治療薬候補などの開発品を中心に投資がかさんだことが利益を圧迫した主な要因のようです。

こういったことは医薬品メーカーとしてはしょうがないことなのかもしれませんね。

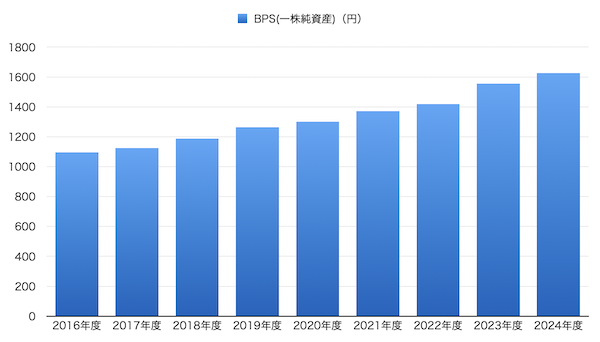

8. 協和キリン(4151)のBPS(1株あたりの純資産)

次は、BPSです。

BPSは、一株当たりの純資産のこと。

このBPSが高いほど純資産が多く、負債が少ないということを表します。

すなわち、安定性が高い会社であると判断されます。

一方で、BPSが低いと純資産が少なく、負債が多いということになり、安定性を欠く会社であると見られます。

また、BPSの値と株価を比較することで、その株が割高か割安か判断することもできます。

では、そんなBPSを見てみましょう。

良いですね。

BPSはしっかりと右肩上がりになっています。

ちなみに、この期間の年平均成長率(CAGR)は、5.04%です。

つまり、年間5.04%ずつこの会社は成長しているということを表しています。

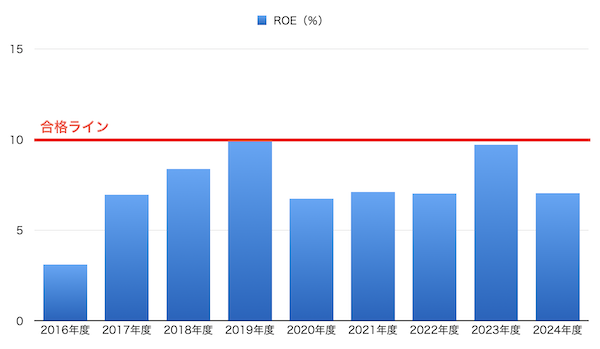

9. 協和キリン(4151)のROE(自己資本利益率)

最後にROEです。

ROEとは、自己資本利益率のことです。

「会社の自己資本をつかってどれだけの利益を出すことができるか?」ということを表す数字です。

ROEは、先程のEPSとBPSでも求めることができます。

ROE = EPS / BPS です。

一般的に10%を超えていれば合格ラインとします。

つまり10億円の元手(純資産)で1億円を稼ぎだせればROE10%なので合格です。

そして、10%を毎年しっかり超えているような企業が我々長期投資家が検討するに値する優良企業ということになります。

それでは協和キリン(4151)のROE(自己資本利益率)を見てみましょう。

直近のROEは7.04%です。

合格ラインを超えられていません。

ただ、過去を見ても、日本株の中ではそこそこ健闘している方です。

今後に期待です。

10. 協和キリン(4151)の今後をまとめると

BPSなどの数字の伸びは悪くはありませんでした。

全体的にみてもそこまで悪いイメージはないのですが、「コレは今すぐほしい!」とまで思わせるモノもありませんでした。

平凡な優等生というイメージです(すみません。。)

とはいえ、悪くはない銘柄だと思います。

現在はまだ株価がやや高いのですが、PERが15倍を割ってきたら検討してみても良いかもしれません。

気になる方は、IRなどチェックしてみて下さい。